流动的盛宴

《新江南网》江南第一门户网站!

追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!

数千年前,拱宸桥一带仍是一片海涂,这是岩土勘察得出的结论。

数千年前,拱宸桥一带仍是一片海涂,这是岩土勘察得出的结论。1958年,上塘河西面水田畈遗址被发现。半个多世纪后,2013年,吉如遗址被发现。这两处良渚文化遗址,前者距拱宸桥约3.3公里,后者距拱宸桥约1.1公里,表明海退成陆之后,便有人类在拱宸桥两岸繁衍生息。吉如遗址发掘出的六朝和宋代的水井,以及宋元时期的瓷片,更像是时空不经意埋下的钥匙,令人得以通过它们打开一角历史深处的拱宸桥地区。它们的存在,也让人们犹如收获一本只有目录的孤本残卷,除了震撼,便是遗憾,感叹这一切都太过久远,至少明朝之前的岁月里究竟有没有谁直接抒写过此地,目前还无法知道。也许没有,也许有过却未能流传,也许我的阅读太有限。普通人几乎很难拥有在历史的纸上留下笔画的机会,而此地又实在太平坦了。平原之地,骏马矫嘶,稍纵即远。这里河面宽阔,舟桨轻轻一划,便到了别处,以致它只能被包裹在更大的区域中被描述,例如南宋《淳yP临安志》里说的:“通苏、湖、常、秀、镇江等河,凡诸路纲运及贩米客船,皆由此达于行都。”例如苏轼的“还将梦魂去,一夜到江涨”,同样呈现出北宋时途经此地的各色人等,以及往来此地的身影是多么匆忙。

然而,正是那漫长的默默无闻的现象,指引我们看到此地在相当长时间里呈现在这个世界的特质:一种山水之间的自然生态,一种与大运河相伴生的郊野市井风光。

然而,正是那漫长的默默无闻的现象,指引我们看到此地在相当长时间里呈现在这个世界的特质:一种山水之间的自然生态,一种与大运河相伴生的郊野市井风光。若非有了拱宸桥,此处也一定会有另外的赫赫地名,大运河南端的标志性建筑也可能是别的模样。自从有了拱宸桥,此地的特质便有了截然不同的变化。此地的繁华,此地的美丽,此地之所以能拥有两个中国大运河世界文化遗产点,便完全是靠人力创造的。

杭州城北的桥梁,是杭州城市拓展史的注脚。随着明初北新钞关的设立,邻关北面之地便承担起南来北往船只的停泊任务,两岸住户渐多,商业机会陡增,市井繁华日甚,往来通行越来越需要一座跨河的桥梁。此外,每临丰水季节或突降暴雨之日,往来船只倾覆的事故屡有发生。加上西湖、苕溪之水分别经古新河、余杭塘河、西塘河汇流到北新关,数流汇成一脉,一路向北,你挤我压,争夺孔道,竞成宣泄之势。于士绅看来,这就像无数白花花的银子哗啦啦被冲走;在知识分子(举人)和生态环境学家(术士、形家)眼中,此乃城市地脉之弊、风水之大忌。

杭州城北的桥梁,是杭州城市拓展史的注脚。随着明初北新钞关的设立,邻关北面之地便承担起南来北往船只的停泊任务,两岸住户渐多,商业机会陡增,市井繁华日甚,往来通行越来越需要一座跨河的桥梁。此外,每临丰水季节或突降暴雨之日,往来船只倾覆的事故屡有发生。加上西湖、苕溪之水分别经古新河、余杭塘河、西塘河汇流到北新关,数流汇成一脉,一路向北,你挤我压,争夺孔道,竞成宣泄之势。于士绅看来,这就像无数白花花的银子哗啦啦被冲走;在知识分子(举人)和生态环境学家(术士、形家)眼中,此乃城市地脉之弊、风水之大忌。 诸因琳琅,许多人的心为此地所牵,寝食难安。

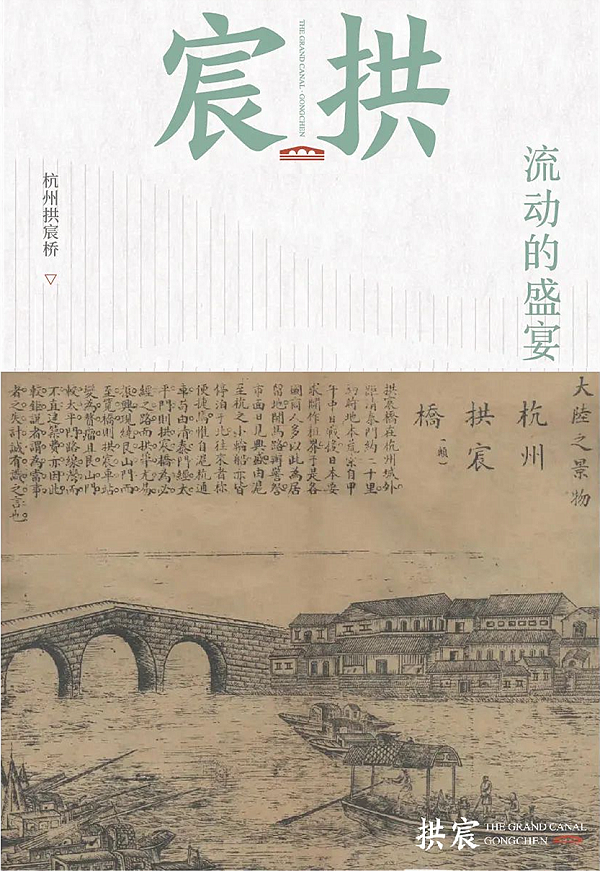

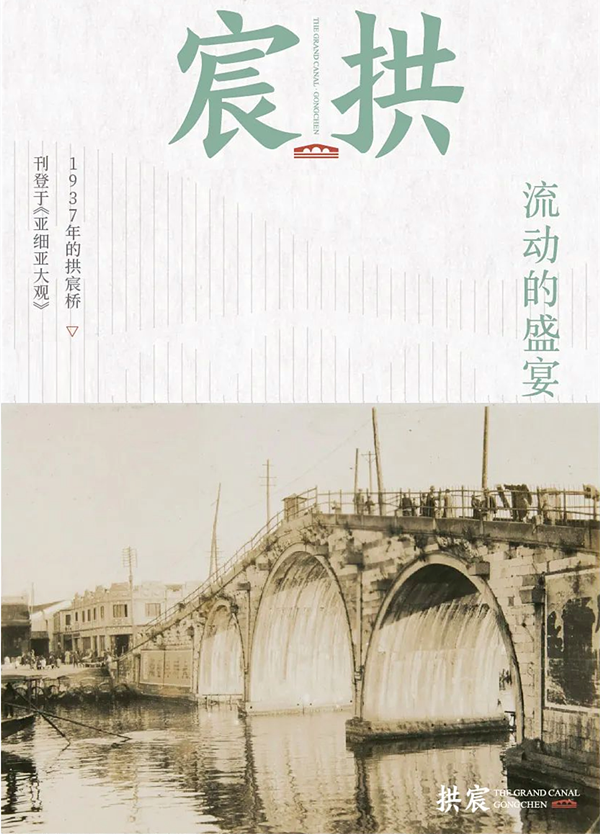

诸因琳琅,许多人的心为此地所牵,寝食难安。明崇祯初,终于有一些人下定了决心要在此地造桥。大多数人的姓名已无法知晓,历史只留传下两个人:一个是举人,一个是商人。文献上有两种记载,一说“崇祯四年,举人祝华封等募建”,一说“明末商人夏木江施银三千倡募建此”。或许是举人的造桥心愿得到商人的响应,或许是商人有造桥的意愿而请举人出面张罗。至于桥名,可能性更大的是祝华封所取。商人未必不通诗书,但从身份的角度来说,传统的历史潮流会更偏向推一位举人为桥取名。无论如何,“拱宸”这个名字确实取得好,有一语双关的妙意。“宸”,一是指地理方位中的北位,二是皇权的象征符号之一,指代天子。“拱”,一是表拱卫、环绕之意,二是形容外形为弧形的建筑结构。因而,拱宸桥之名,有两种含义。一是位于城市北面的拱形桥梁;二是表达对天子的情感。拱宸,就是忠君。换言之,拱宸桥成为了传统社会里表达天下归心的美好愿景和效忠之心的载体。此意在今天,则可延伸为象征着对最尊贵者的恭迎。因此,拱宸桥,不仅是载体的文化,也是文化的容器。它的造型几乎符合巴赫的螃蟹卡农特征。它在城市地理、文脉、象征等方面同样有多声部意义。它是江南文化的杰作,是南北文化交融的现场,是漕运文化的见证者——它的高大,正是为了满足漕船的通行;它的近旁,还是漕帮的发源地和家庙所在地。它早已不仅是一座桥梁,而是片区,乃至旧时杭城北部的代名词。

有一个残酷的事实:曾经有半个多世纪,拱宸桥并没有那么重要。

有一个残酷的事实:曾经有半个多世纪,拱宸桥并没有那么重要。《古今图书集成·杭州桥梁考》等文献上说,崇祯四年(1631)拱宸桥造好后,“寻圮”。乍读,“寻”字令人以为拱宸桥最初的存续时间非常短暂,仿佛只有三五个月,顶多一二年光景。但爬梳地方志,却发现此字所表示的时间跨度,竟达二十年。如此违背常理,这实在是必须继续保持怀疑的地方。按章藻功之文,拱宸桥开工于崇祯三年(1630),清顺治八年(1651)始倾圮。此后,便是漫长的努力。一些有点影响力的当地人,为了重建拱宸桥,一次次倡议捐资,但无论他们如何奔波呼吁,也未能唤起清初的官员对此桥的青睐,以致重建之事困难重重。1661年,康熙登基,龙椅坐稳后,即以“三藩、河务、漕运”为三大政要。1689年、1699年、1703年、1705年、1707年,康熙五次南巡到杭州。为保障漕运,杭州在康熙朝曾两次隆重修浚流经拱宸桥的运河河道:第一次在康熙九年(1670),历时一年,筑成石塘4383丈,桥623座;第二次在康熙四十六年(1707)十一月。倘说入关之初,清政权未稳,地方官无暇顾及此桥尚可理解。那么,为何在有上述时代背景优势的情况下,杭州两次修浚运河时皆未重建拱宸桥?只能说明在那六十三年(1651—1714)中,在当局者的视野里,拱宸桥并没有那么重要。幸好当地人并未放弃,幸好拱宸桥遇见了一位重视水利和民生的布政使。康熙五十三年(1714),孔巨卿、王采臣等人陈请重建拱宸桥,时任浙江布政使段志熙准请,不仅亲自踏勘,还捐银五千两。杭州士绅徐潮、章藻功、龚翔麟等纷纷响应,参与募捐。云林寺(即灵隐寺)僧谛辉除亲自助银四百两,更命其徒浮木四处募捐,筹得银五千余两。

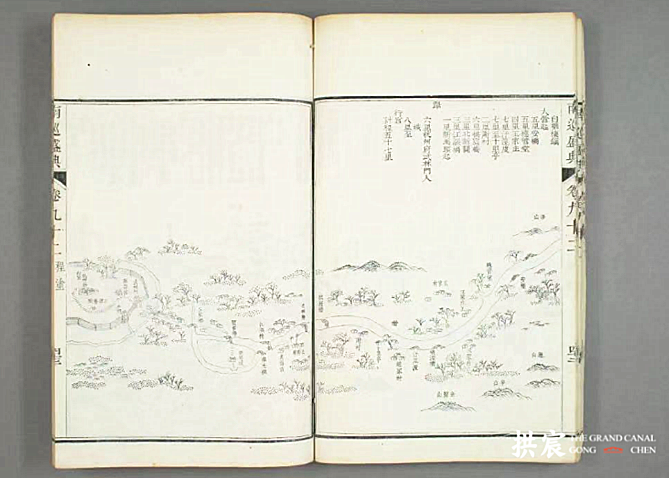

- 乾隆南巡图 -

- 乾隆南巡图 -喜鹊衔枝、众人拾薪,人心是最脆弱的建筑,也是最牢不可破的建筑。拱宸桥的重建再次诠释了团结就是力量的真理之义。重建工程,始事于康熙五十三年(1714)二月十六日,竣工于康熙五十六年十二月十一日(1718年1月12日),共费银一万零五百五十余两。后来,雍正四年 (1726),李卫率属捐俸又重修了一次。1631年建成,1651年倒塌;1718年重建成,1726年重修。两组数据既体现出此地造桥兴工之不易,也反映出拱宸桥屹立在此地之不易。不易之因,或有三:一是水面开阔处施工不易;二是水文地理对桥本身的冲击;三是商贸要地,车马通行、人货两用,虽说桥是路的延伸,桥之承重却无法与路比肩,超荷载的使用必然有损桥的寿命。李卫重修的拱宸桥,施工质量是比较高的。也许他是真的和段志熙一样笃信生态环境学家的拱宸桥之于省会能起到“既济之功”的风水论,也许是“拱宸”二字令他想起了自己的发达之路和紫禁城里的雍正。总之,历史文献中,不见乾隆朝有修拱宸桥的记载。拱宸桥的历史地位就此越来越高,直至出现在乾隆南巡的水道图上。此后,拱宸桥成为了一种象征。

当时间行进到19世纪末,谁也没料到朝鲜的一场农民起义,会给拱宸桥地区带来巨变。

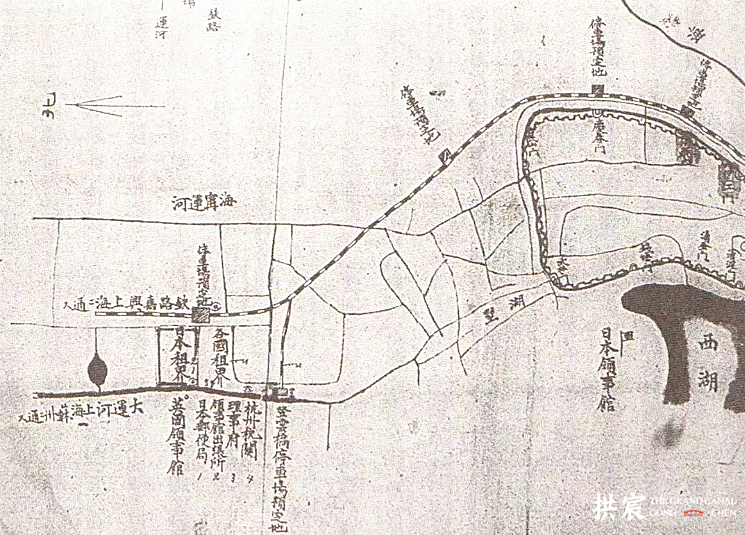

当时间行进到19世纪末,谁也没料到朝鲜的一场农民起义,会给拱宸桥地区带来巨变。1894年春,朝鲜东学党起义成为中日战争的导火索。1895年4月17日,清朝有史以来割地面积和赔款数额最大的条约——《中日马关条约》签订,杭州成为新增开埠城市。日本在拱宸桥设立了沪粤式的租界。英、美、意等国则根据所谓的“利益均沾”原则,在日租界的南面设立通商场。于是,以今之地理范围来看,南北约从登云大桥至瓦窑头,西至运河、东至红建河的方形地面范围,以湖州街为界,北为日租界,南为通商场。

- 各国租界和各国通商场图 -

- 各国租界和各国通商场图 -1906年,日本名流宇野哲人到杭州日租界,但见原野上零星的几间办公用房和在其间蹦嶖的野鸡,于是他感叹道:“我租界之位置,虽较苏州为便,然其寂寞凋零,一如苏州。”相对于日租界的荒凉,英国人则在通商场和拱宸桥西搞得风生水起。他们有的在洋关上班,有的在街面上开店。晚清杭州,有三个国家曾派来领事官。美国与日本的领事馆都是同一幢建筑,在西湖边。只有英国人在桥西(约今轻纺桥边)购地建造了领事馆和亚细亚火油池(后被改为小河油库)。

- 洋关旧址 -

- 洋关旧址 -当拱宸桥登上19世纪末的世界舞台,想在此地淘金的英国人司点文生决定开一家茶园。司点文生为之取名“阳春外国茶园”,但中国人并不买“外国”二字的账,直接称为“阳春茶园”。1908年5月,阳春茶园甫一开张,司点文生就打出了一套组合重拳,以英国美女跳舞大戏、天下第一活动电光影戏、最新发明电气留声机大戏三班合演。传说杭州一度因此出现了万人空巷的景况,人们竞相涌向拱宸桥地区,一睹从未见过的新鲜玩意儿。阳春茶园因而成为浙江第一场电影的首演地。1895年,拱宸桥首家茶园——天仙茶园开张。1908年,拱宸桥东已有了天仙、荣华、丹桂、阳春等茶园。荣华茶园、天仙茶园主打京剧,丹桂茶园则一度由昆班驻演。于是,当我们分析为何在这段历史里,拱宸桥被称为“十里洋场”、“小上海”,除了房地产商在此地不仅仿照上海盖起石库门建筑,连建筑群、里弄及茶园名称亦与上海叫法相似之外,还有一个重要原因,即在当时的拱宸桥地区,传统与时尚、东方文化与西方文化同在一处的审美消费现象已经显现。

另一位英国人,则以过客的身份,来过拱宸桥,写过拱宸桥。

另一位英国人,则以过客的身份,来过拱宸桥,写过拱宸桥。1898年春,某日下午,丁丙的宅邸里来了一位英国女子,她就是英国旅行家伊莎贝拉·伯德。从上海来杭州的她,走的正是大运河水路。她曾认真观察过拱宸桥一带的地理,并写道:“新的公共租界(按:即通商场)和日本租界在大运河上极好的地段上……有一条很好的道路和码头”以及 “巍峨的石桥,令人赏心悦目”。然而,伊莎贝拉·伯德似乎不晓得丁丙与拱宸桥的事情——拱宸桥今日之规模,便是丁丙主持重建,1884年夏天竣工。以丁丙为首的丁氏家族及士绅团体,被日本学者夫马进称为“杭州善举联合体”,其《中国善会善堂史研究》写道:“杭州善举联合体是处理都市行政相关的各种问题的庞大的组织机构。作为非官僚的城市居民所承担的事业,在中国历史上恐怕是规模最大的了。”太平军与清军之战后,杭州能得到迅速恢复,这个善举联合体贡献很大。城市生机虽然恢复得不错,逐渐向好,然而新的麻烦又来了。当浙江官员为保护城内利益,与日本官员艰难斗争的同时,此城之未来也牵动着丁丙的心。在此期间,丁丙联手庞元济等商界精英,在运河畔播下近代民族工业的种子。1896年8月15日,桥西如意里的世经缫丝厂投产,这是浙江第一家机械缫丝厂,开启了浙江省近代民族工业机械化和股份制的历史。浙江第一盏电灯亦是在此日此地亮起。1898年,同样位于桥西的通益公纱厂投产,系当时国人自办最大的纱厂。开埠,使拱宸桥地区成为中外经济对抗的前沿阵地。

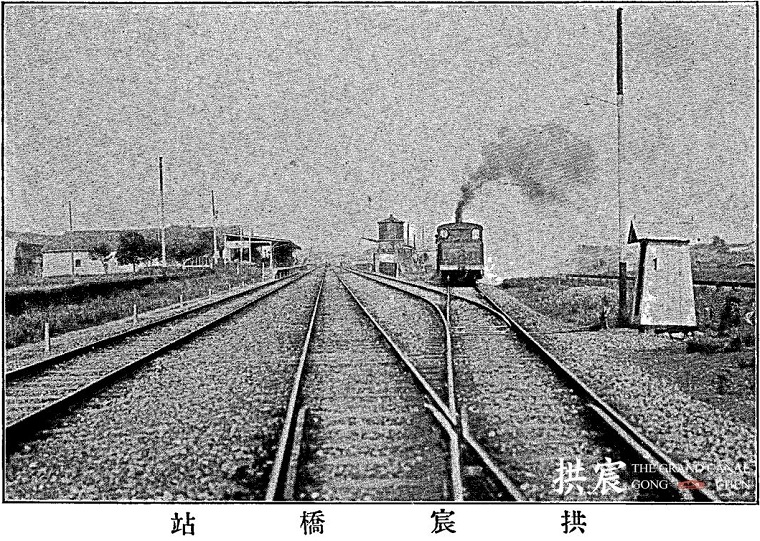

- 拱宸桥火车站点 -

- 拱宸桥火车站点 -彼时,外国人大搞投机,一旦按协议价拿到土地,便立即转售给中国人,套取现利,而新主人可能当天又加价另售给另一中国人。以致一度出现250元/亩售给洋人的土地,一天之内市价涨到1000元/亩。丁丙和他的合伙人们拿地,则用来发展实业,除了建厂,也建商铺和住屋。当时拿地成本,仅拆迁费一项,华商出的钱,就远高于外商。但这并未令像丁丙这样的爱国商人却步。仅桥西一带,丁氏家族的房产,几乎覆盖了现在的桥西历史文化街区。他们在拱宸桥与外国人争地,固然有为抢占商业先机的动机,但另一重要原因是为了能够在拱宸桥形成与外商抗衡的实力和格局。这样的心态其实十分矛盾和折磨人:一方面要多花不少钱,另一方面又不愿意坐视列强在中国的土地上耀武扬威。了解杭州近代中西政治、经济与文化的交流,拱宸桥是一扇不可缺的国际之窗。了解近代浙江工业文化的起源和实践,以及浙江近代交通的转型和发展,拱宸桥是一把钥匙。

1895年后,半个多世纪的时间里,拱宸桥还是杭州人民反对帝国主义霸权,抵抗日寇入侵的主要阵地,是中国人民忧国救国的一个注脚。

1895年后,半个多世纪的时间里,拱宸桥还是杭州人民反对帝国主义霸权,抵抗日寇入侵的主要阵地,是中国人民忧国救国的一个注脚。例如:1905年,在浙江武备学堂读书的嵊县人吴殿扬,就因打败了在拱宸桥气焰嚣张、目中无人摆擂台的日本武士高木兆雄和上月三郎而被视为民族英雄。例如:“五四运动”期间,拱宸桥的茶园便成为宣传进步思想的地方,杭州学生每次游行,拱宸桥乃必达之地。此外,中共地下党的身影也依稀可见。杭州解放后,拱宸桥则又是南下干部的集结待命之地。进入拱宸桥的身世,我们发现它还有两个关键词:先生、大厂。关于名人与城市之关系的探讨,几乎伴随整个城市的现代化进程。只不过,人们总是振奋于那些大刀阔斧的故事,却忽略了形色匆忙的人群里也有伟大的乡愁。例如被先生们不加着色又反复提及的地名。拱宸桥就是这样的一个地名。从地名学的层面而言,毫无疑问,拱宸桥也是珍贵的非物质文化遗产。京杭大运河作为历史上的黄金水道和最早的高速交通线,亦承载过先生们求知求是的身影。作为水路码头的拱宸桥,也目睹过先生们温润平凡的生活片段。鲁迅和周作人第一次出省求学,均在拱宸桥乘轮船。从长途交通的意义来说,拱宸桥是他们出省的第一站。他们一生中,也多次往来此地。尤为值得一提的是,1910年鲁迅在绍兴教书时,曾不避车船之苦,特意从绍兴到拱宸桥为在日本留学的周作人寄生活费。

- 拱宸桥船埠 -

- 拱宸桥船埠 -郁达夫不仅多次到过拱宸桥,且以此地为故事背景,在上海某咖啡馆里写下《清冷的午后》。拱宸桥之于陈鹤琴,是寄寓所和人生的跳板。陈鹤琴曾跟着姐夫陆锦川在拱宸桥畔学做生意。由于生意一般,陆锦川决定送他去读书。1906年八月下旬,年仅十四岁的陈鹤琴成为蕙兰学堂的一名学生。1937年11月22日夜,丰子恺携家人逃难,于拱宸桥下心惊胆战休息了半宿,不得不将《日本帝国主义侵略中国史》(蒋坚忍著)和心血之作《漫画日本侵华史》草稿扔进运河里。心痛不已的他,只得无奈地祈愿:“但愿它顺流而东,流到我的故乡,生根在缘缘堂畔的木场桥边,一部分化作无数鱼雷,驱逐一切妖魔;一部分开作无数自由花,重新妆点江南的佳丽。”

- 硝烟中的拱宸桥(供图:徐忠民) -

- 硝烟中的拱宸桥(供图:徐忠民) -除此,俞平伯、蔡元培、郑振铎、蒋维乔、曹聚仁、叶浅予等人也在拱宸桥留下过身影。在先生们的生涯里,拱宸桥作为地理坐标、交通要道、驿站、寄寓所、转折点等被广泛提及。在先生们的笔下,拱宸桥成为友谊的连接点,人生的风景处,乡愁的象征物。相较于“先生”这一关键词的隐性,“大厂”则颇显妇孺皆知之势。自新中国成立,至20世纪90年代,大约有四十年,是拱宸桥地区,也是运河南端的“大厂时代”。这里先后诞生了“亚洲第一”的浙江麻纺厂,国内同行业领军企业杭州第一棉纺织厂和杭州丝绸印染联合厂,以及国内著名军工企业大河造船厂,等等。除了杭一棉是在原通益公纱厂的基础上发展壮大起来的,其余三个均是从无到有,依靠自力更生,在百废待兴的岁月里,从运河两岸的荒地上崛起。一排排的烟囱林立在运河两岸,远远望去,汽笛声飘来,整个拱宸桥地区也仿佛是行驶在大洋上的一艘巨舰。在它们鼎盛的年月里,这一片土地上的人们曾依据大厂的“气管”(汽笛)声,决定淘米,还是起床。那是一段激情燃烧的岁月,从全国四面八方而来的数万工人,怀抱一腔报效祖国、为建设社会主义事业奋斗终生的信念和理想来到拱宸桥畔。他们身上,有着一个时代的缩影。他们的辛勤劳动,创造了中国第一批享誉世界的工厂。他们在各自的岗位上为新中国的发展而努力奋斗的同时,也为拱墅这方水土增添了工业文明的基因。

塞纳河历来被视为巴黎城市发展史之源。许多个世纪以来,塞纳河穿过法国北部的诺曼底注入英吉利海峡,巴黎之美,皆因此河。

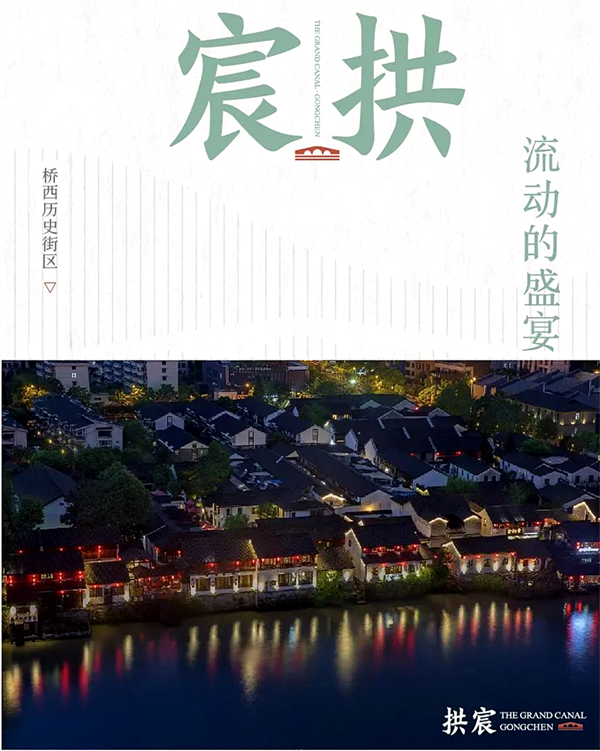

塞纳河历来被视为巴黎城市发展史之源。许多个世纪以来,塞纳河穿过法国北部的诺曼底注入英吉利海峡,巴黎之美,皆因此河。很多年以前,这座城市的建设者亦以塞纳河为榜样,思考这段河流的未来。他们为保护和发展大运河问计八方,先行者们也为唤起沿线城市树立共同的保护理念而四方奔走。1997年后,围绕着拱宸桥的区域发展蓝图被一任接一任续写,一个个标志性的历史时刻先后出现——拱宸桥地区旧城改造启动、拱墅区政府迁址拱宸桥东、挖掘运河文化被纳入杭州市“旅游西进”的战略、首个以中国大运河为主题的博物馆建成……五十多年不曾有大变化的运河两岸,从此日新月异。桥西一带,则先于沿线城市创新出工业遗存向博物馆、非遗馆转型的模式,昔日大厂蝶变成新的城市地标,滨水的江南生活有了新的时尚。拱宸桥再一次为国内外瞩目。

在此一系列城市行动中,原住民、原生态的保护理念被确立,运河文化成为运河南端的根与魂,表达出这座城市的人们对历史的敬畏和对保护、传承、发展大运河文化的痴迷。而这一切行动的方向,只有一个:让此地更适合人居住。

在此一系列城市行动中,原住民、原生态的保护理念被确立,运河文化成为运河南端的根与魂,表达出这座城市的人们对历史的敬畏和对保护、传承、发展大运河文化的痴迷。而这一切行动的方向,只有一个:让此地更适合人居住。2014年6月22日,中国大运河申遗成功。在首批58处遗产点名录里,拱宸桥和桥西历史文化街区赫然在列。至此,段志熙重建拱宸桥时的心愿,可无忧矣。他的心愿是希望后来者能够认识到拱宸桥的重要性,愿此桥“永永不废”,他相信这愿望也是明代始造拱宸桥的人们之所盼望和乐见的。

- 中国京杭大运河申遗成功 -

- 中国京杭大运河申遗成功 -卡塔尔多哈第38届世界遗产大会现场他的心愿,更像是一种人文宣言:关于城市、关于河流;关于历史,关于未来。当时光微笑的弧度再一次如春天般降临此地,无论站在大运河的哪一处,这座桥已然赢得了许多人一生的渴望。熟悉此地的人们,也早已熟悉这样一种场景:每日晨昏,不用谁招呼,熙熙攘攘的人群汇聚于此,拱宸桥俨然是大运河南端的一个城市客厅。现代人可以在拱宸桥上和桥边休闲、娱乐、消费,也可以沉浸在城市的历史中。这又是拱宸桥带给这座城市的另一种光芒。

作者:任轩%佳由煸亩

作者:任轩%佳由煸亩