微信上和高任飞聊天,他打的是杭州话正字。一时间,我脑瓜里转来转去也都是杭州话。“只要有一个人说,其他人都会跟上”,语言会传染的,特别是乡音。一个95后的小年轻,研究杭州话成了专家。他倒不是为了成什么家,而是真的喜欢中国传统文化,古琴、汉服、诗词,统统着迷。高任飞身边有一群这样既传统又新潮的年轻人。很难想象,一百年前的司徒雷登说了一口地道的杭州话,而现在很多杭州小孩已经不会说家乡的方言了。生活里说杭州话日渐稀少,但在特定语境里,比如和长辈们聊天,你还是会不知不觉捡起它。它代表了“窝里厢”,代表了自家人。他乡逢故知,不就是凭借一口乡音做物证吗?如果说中国话连结的是民族,那么乡音连结的就是家乡。没有乡音的人生是不完整的。杭州人,你值得拥有杭州话。高任飞和他的伙伴们在做的这件事,让我们对乡音的传承有了更多的信心。---读稿人语,戴维。

↑本文口述者高任飞

↑本文口述者高任飞我今年24岁,是一位杭州方言的研究者。有些人觉得研究方言,老专家、老杭州人可能更得心应手。我是杭州人,直直不算老嘞! 但我就喜欢说杭州话,更喜欢推广杭州话。

我是从2019年开始真正系统研究杭州话的。那个时候还没有“新冠”,我还能全世界跑。故事发生在法国尼斯。高中时光我就留意到杭州话特有的表达和语音系统,但一直没有功夫深入,直到大学时期,我参看了不少相关书籍,惊叹于方言在汉语语言学上竟有很重要的地位。在师长前辈的帮助下,我参与完成了中国社科院“杭州方言语法”研究项目,并获得优秀结项。不过,我立志研究杭州话的契机却在一次“旅游”中。那时我有幸代表中国研究团队,去法国尼斯参加国际级的旅游研究赛事(我分析了移动支付对杭州旅游的促进作用),最后亦获得了一等奖。在大赛中,我认识了世界各国的朋友。我将一只备用手机送给了新认识的坦桑尼亚朋友,还和一位巴西人成为了知己。在法国尼斯的沙滩上,我和一位在中国工作过的法国甜品师用普通话、粤语、英语自由切换,非常愉快地聊天。要问我会多少种语言?英语、西班牙语、一点韩语,其他吴语(上海,绍兴话)说得也还行,粤语,闽南语略知一二。大概因为我从小喜欢说话,或者说,比较“碎烦”?

↑本文口述者高任飞在接受采访

不过在尼斯也碰到懊恼的事。在大街上我看到了熟悉的校服,是杭州一所很出名的初中的校服。你能理解在异国他乡,忽然看到家乡人的感受吗? 我用杭州话冲那些学生打招呼。他们一脸迷惑地看看我,他们都是杭州人,却只能用普通话和我聊天,最后只说了个杭州话的“再会。”一瞬间,乡情的感动都消失了,同乡人也突然间变得陌生了。为什么温州人上海人广东人在国外碰到,都是一口热乎乎的乡音,而杭州人,反而丢失了自己的方言呢?作为一名语言学的爱好者和研究者,我深深受了刺激。我算是95后。我记事时,大家已经住进了居民楼,每户人家门一关,哪怕住20年,都不知道隔壁邻居叫什么。玩伴也少,回家要么忙着写作业,要么看电视、玩电脑游戏。我爹跟我讲,他小时候住老墙门,会拍洋片儿、滚铁环(杭州话叫“檑铁箍儿”),邻居间互通姓名,还会端着菜去“跄人家”(互相串门)。到了晚上,一大批人坐在墙门口乘风凉、聊空天,浓浓的乡音会缠绕在晾晒的衣服上,横七竖八的竹竿阵上。每次听我爹说这些,我都十分羡慕。不过,相比现在的城市,我小辰光住的地方有点像城市楼房和老墙门之间的交叉点。它夹在凤起路地铁站一号线和二号线的中间,如今,旁边的武林夜市、嘉里中心配套完整,孩儿巷算“崛起”了。老早,它就是一条平平无奇的巷子。但孩儿巷里都是我的记忆。早上起来吃碗馄饨,放学出校门买一杯贡丸汤。走在巷子里,碰到认识的大伯伯大妈妈,嘴巴甜一点,还会讨到一颗糖、一块巧克力。杭州人叫长辈的套路很简单——不认识的阿姨都是“大妈妈”,不认识的伯伯全是“大伯伯”。每个杭州伢儿总有几位大伯伯“罩”牢你。你甚至不知道他的全名,但你叫他时亲热,他叫你时也亲热。

↑高任飞杭州话朗读小说《点香烛》片段长大后,有同学去国外读书。我们打网络电话,一接通,就开始说杭州话了。有时候,他们还要求我必须说杭州话。人在异国他乡,听到几句杭州话,心里会安稳一点。我们在杭州的同学聚会,每次我都会主动说起杭州话。只要有一个人讲,其他人也都跟着讲哪怕几句杭普话了。几句杭州话,立刻有自己人的感觉了。怎么能看着从小的语言就这样凭空“消失”了?2015年,我接触到了百度贴吧上的“吴语吧”,很多吴语区的网友在上面发帖。吴语作为汉语的支系,是一门历史悠久的语言,通行于上海、浙江、江苏南部、安徽东南等地。杭州话、苏州话、上海话、宁波话、常州话、绍兴话、无锡话等一系列子方言,同属于吴语最大的一个分片:太湖片。杭州话最大的特点是在吴语根骨上,伴随了不少读书音,又叫“文读”,其他吴语地区的人听起来,会有文绉绉唱戏文的感觉。我发现,同生活在“长三角”包邮区,每个人讲着家乡的吴语,居然有时能互相听懂,有的谚语,词汇,甚至跨越太湖的无锡,百里之遥的上海都和我们一式一样,比如“假痴假呆”“小狗落污坑”“轧闹猛”等,是同属吴语系的亲缘所致。后来,“吴语吧”的网友们先是组成了一个QQ群,后来是微信群。我们这些热爱方言的人合力做了一个吴语辞典网站,叫“吴语学堂”。上海话苏州话杭州话,江浙沪加上安徽的各地吴语方言都囊括了。

吴语学堂(https://www.wugniu.com)

这是一个巨大宝库啊。我窝在家里研究吴语方言,真不如直接到“吴语学堂”揪出当地的朋友,直接沟通,这才是最好的语言收集方式。

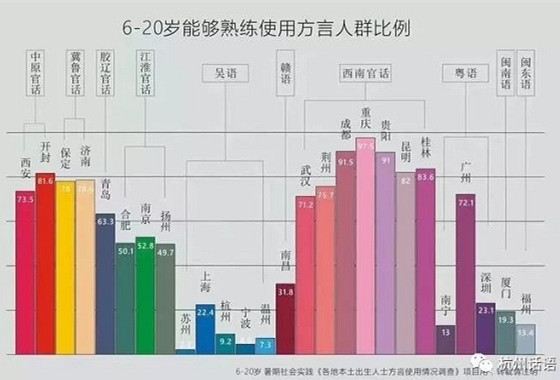

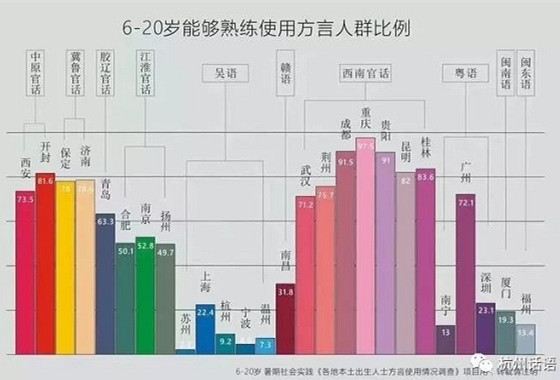

好朋友“神样胡桃”是桐庐人,从小在富春江边长大。他画过一张“全国各地年轻人使用方言概率表”,后来在网上广泛流传,甚至被选入苏州中考的语文阅读题。但他的桐庐话是“后头捡起来”的。因为他妈妈是江西人,家里聊天几乎不说桐庐话,他完全是出于喜欢才自学的。

还有我的好友“逃去如飞”,是杭州南星桥的原住民,现在清华大学研究拓扑几何。每天我们都要在网上 “扯空”(闲扯)几句,辨辨古杭州话的发音。结果,我们拟定出了一套“古墓派”杭州话互相聊天,就是比现在杭州话还要更早的晚清民国口音的杭州方言。最有趣的是,我在“吴语学堂”认识了阿根廷人“飞得”。他是上海的洋女婿,一口地道上海话,完全听不出他是金发碧眼的外国人。我认识他时,他正忙着采集浙江各地方言。我和他说,在杭州你能听到全浙江的方言。我把他请到杭州,同时把会说方言的浙江各地朋友都叫到家里,这样他就不用四处跑了。当我对他有更深的了解时,发现他的汉语研究远超我的想象。“飞得”电脑里的论文都是繁体字,加上各种学术用语,中国人看着都一头雾水,他却读得如鱼得水。有时候在出租车上,他对我说上海话,我对他说西班牙语。站高一点俯视这个画面,有点两种文明对话的意思。经过我和“飞得”一遍遍的录音和整理,“吴语学堂”网站上,杭州话词典就出现了。你输入任意汉字,就能知道这个字的杭州话读音。不信你试试。文化啊,真不是固步自封。你看即使是外国朋友,也能帮忙发扬中国的汉语言文化。做杭州话研究时,我听说梅家坞、龙井那边讲的,和城里的杭州话有区别。我就赶紧联系了一位住在梅家坞的同学。他帮我介绍了几位邻居老爷爷,我就去和他们聊天了。老爷爷们都九十多岁了,坐在茶山之间的阳光下,像一只只缩着的猫。他们一开口,我就知道来对了。他们说的是比城里的杭州话更加存古的发音,比如“三”“山”等字还带鼻音,“江”“糖”等字发音位置比现在高。我先是和他们有一搭没一搭的聊天。后来我突然意识到,我不能以一个采访者的角度介入,要让他们自发地聊。两位老爷爷打麻将的时候,我就拿着我的录音机,站在他们边上,录了半个小时完整的语料。从他们的谈话里,我学到很多词,比如杭州话里的“仲人儿”(意为呆若木鸡),这其实是以前守在坟墓前的石人像,也叫“石翁仲”,因为站在那里一动不动,成了呆若木鸡的代名词。转过头来,再和120年前西方传教士用罗马拼音记录的杭州话一比对,两者的发音着实很像。那天,我很激动,好像挖掘到了语言的活化石。前年,上海一家电视台邀请我参加电视节目《长三角方言大会》。这个方言大会面向年轻人,由出题人说一段方言,然后让观众猜是什么意思。这档节目在b站(哔哩哔哩网站)上还有,大家可以找来看看。我是去当评委的。我特意选了一些杭州话和上海话通用的词汇来出题,想让两边的观众听着亲切。但可能题目有点难,比如这道:请写出刷锅的“筅帚”的汉字。节目做到后面几期,几位选手看到我就头大了。

我和湖州、南通等地的评委

录这个节目,我有幸见到了上海的各位曲艺名家。其中印象最深的是曲艺大家蔡剑英。她出题的时候,说起了一口标准的杭州话,原来蔡老师年轻时在杭州学习过,听到一些杭州的俗语就记下了,比如“将军难免阵上亡,瞎子难过水汪凼。”沪杭之间确实语言通,文化近。节目中,我还和苏州的朋友来了一次苏杭会。我讲杭州话,他讲苏州话。我有一种奇异的感觉,“上有天堂,下有苏杭”,语言居然也相通,自古以来的江南繁华就这样被各地的吴侬软语串联起来了。2019年,我开了自己的公众号,叫“杭州话语”。里面有我用杭州话念的古诗,还有我用杭州话写的长篇小说《点香烛》,比如花掉在床上,我写成“花跌落在眠床高头”。《点香烛》讲的是民国时期杭州一家陈姓糕点店和耶稣堂弄里洋教士的故事。朋友说我写得太文绉绉。许多人有种印象,杭州话讲讲小热昏是可以的,比较下里巴人。但其实杭州话和古汉语有很多共同点,有的时候普通话没法押韵的诗歌,杭州话可以押韵。比如杜牧的“远上寒山石径斜,白云深处有人家”。还有岳飞的《满江红》,用杭州话念可以分辨出句末的“烈”(壮怀激烈)、“月”(八千里路云和月)、“雪”(靖康耻,犹未雪)的古入声韵。杭州话也保留了清浊的对立,比如“丝,是”两字,就是前清后浊。现在杭州话还保留了七个声调,也难怪北方朋友难学了。推广杭州方言,我做过很多尝试。《中国国家地理》摄制组和腾讯视频《我和我的家乡》摄制组,分别都拍过关于杭州方言的纪录片。我在里面分享了杭州话的语音、语法、词汇特点等干货知识。

我热爱方言,也热爱古琴

还有银行把我请去,让我培训他们的职员说杭州话。因为现在去银行存钱的本地老人还是挺多的。条件有限,教法简陋,就是我说一句,他们跟一句。我在河坊街边上有个工作室,叫 “斯是室”。“斯是陋室”去掉一个“陋”字。“斯是室”这三个字,你用杭州话读读看,三个字都不一样。我打算以后开设一些教杭州话的课,你们家伢儿要学的话,可以来学。现在一些老人宁可说杭普话,也不说杭州话,很可惜。本来孩子起码可以掌握两门语言,现在只会一门,这不是“自废武功”吗?真正要说好一个方言还是需要语境。我希望会杭州话的人在孩子面前也多说说。如果家里实在没语境了,就多往爷爷奶奶家、外公外婆家送。我小时候就住在奶奶家。爷爷奶奶说的杭州话,是我对这口干脆利落的乡音最早的眷恋。我还想借你们报纸呼吁一件事,

写杭州话的时候,要用正字。杭州话作为汉语,是可以用汉字正确表达的,不少人喜欢用普通话的读音去写杭州话,下雨写成 “六鱼”,洗澡写成“大玉”。音似乎一样,但看字,根本不知道什么意思。

实际上这些杭州话是有正字的,应该写成“落雨”和“汏浴”。着魇(做噩梦),发靥(可爱,发人笑靥),螺蛳厣儿(螺蛳壳盖),也分别是三个字,都在字典里找得到。汉字作为表意文字,可以兼顾各地方言甚至日语韩语的读音,若是读音有别就乱写,那就实在贻笑大方了。要是不会写杭州话,大家可以去“吴语学堂”网站搜一下杭州话辞典。在“斯是室”看书久了,我就会下楼,骑上电瓶车四处闲逛。周围可以说是“老杭州生活气息保护区”,像中山中路、鼓楼、大马弄、十五奎巷。杭州的老墙门,大家生活在一起,吃饭又各回各家,关上门,有一种恰到好处的分寸感。如果说苏州话软糯,上海话洋气,绍兴话稳重,杭州话说起来就是利索爽快,有侠气。侠气这种气息是隐没在市井里的,必须靠着老墙门才能生根发芽。我觉得,侠气也是杭州独有的一种气息,和杭州人性格里的仗义豪爽是一体的,你说呢?

杭州老墙门

我们这代年轻人,去过国外的不少。刚开始你觉得外国的食物味道很好,但连吃一个星期,你马上就会想念酱瓜泡饭。家乡口味已经深深植根在我的五脏六腑。所谓乡愁,一半是食物,一半是语言。要说热爱传统文化,我们这代年轻人的劲头很大,现在流行的汉服、古琴,我也都插了一脚。在上海的长三角方言大会上,我穿着汉服,用古琴弹唱王维的《阳关三叠》,对了,我用的是杭州话。古语、古琴、古诗,风格还蛮搭的。

中秋拜月礼

去年中秋节,我还应邀在西湖的三潭印月当了一回“岛主”,带领游客们复原拜月古礼。拜月礼是宋朝时候的一种风尚,大体是将五谷糕点在中秋月圆之时向月神呈上。这是近十几年来“三潭印月”极少在夜间向游客开放的日子。远望黑黢黢的湖面,湖上龙舟纷至沓来,我踏着湖岸,用笛子吹奏《梅花三弄》,身上的汉服在风中长袖飘扬。那一刻,我突然发现,我热爱的方言、古琴,交织在了一起,都是为了等待这一刻的到来。

▼延伸阅读▼高任飞:杭州人,你凭啥不教伢儿家乡话?“屋里厢个话语不好忘记”洗脑上头的《杭州话语》来嘚!高任飞:杭州话的古雅表达,你晓得多少?杭州话在线字典会说话啦!可为何要感谢一位阿根廷人?

↑本文口述者高任飞我今年24岁,是一位杭州方言的研究者。有些人觉得研究方言,老专家、老杭州人可能更得心应手。我是杭州人,直直不算老嘞! 但我就喜欢说杭州话,更喜欢推广杭州话。

↑本文口述者高任飞我今年24岁,是一位杭州方言的研究者。有些人觉得研究方言,老专家、老杭州人可能更得心应手。我是杭州人,直直不算老嘞! 但我就喜欢说杭州话,更喜欢推广杭州话。 ↑本文口述者高任飞在接受采访

↑本文口述者高任飞在接受采访 吴语学堂(https://www.wugniu.com)

吴语学堂(https://www.wugniu.com) 好朋友“神样胡桃”是桐庐人,从小在富春江边长大。他画过一张“全国各地年轻人使用方言概率表”,后来在网上广泛流传,甚至被选入苏州中考的语文阅读题。但他的桐庐话是“后头捡起来”的。因为他妈妈是江西人,家里聊天几乎不说桐庐话,他完全是出于喜欢才自学的。

好朋友“神样胡桃”是桐庐人,从小在富春江边长大。他画过一张“全国各地年轻人使用方言概率表”,后来在网上广泛流传,甚至被选入苏州中考的语文阅读题。但他的桐庐话是“后头捡起来”的。因为他妈妈是江西人,家里聊天几乎不说桐庐话,他完全是出于喜欢才自学的。 我和湖州、南通等地的评委

我和湖州、南通等地的评委 我热爱方言,也热爱古琴

我热爱方言,也热爱古琴 杭州老墙门

杭州老墙门 中秋拜月礼

中秋拜月礼