当年的“新概念”少女,为何一“战”转身

潮新闻讯 西湖,小寒,宝石山上的文学清谈。这是新年第一场钱报读书会的方式。

1月6日下午,宝石山上纯真年代书吧,《必须写下我们:被写作改变的人生》作者、《收获》文学杂志编辑吴越,青年作家、鲁迅文学奖获得者索南才让,电影学博士、影评人、策展人苏七七等嘉宾们一起聊着“松弛又严肃的写作可能么”,以及那些令人心神颤动的“文学降临的时刻”。在座的读者朋友们说,这场读书会的气氛特别好。如果你恰好是一位文学爱好者的话,那么这场读书会上,从上海来的吴越,和从青海来的作家索南才让互为映证,提供了很多在“文学的现场”之外,你可能特别想知道的那些“幕后”故事。

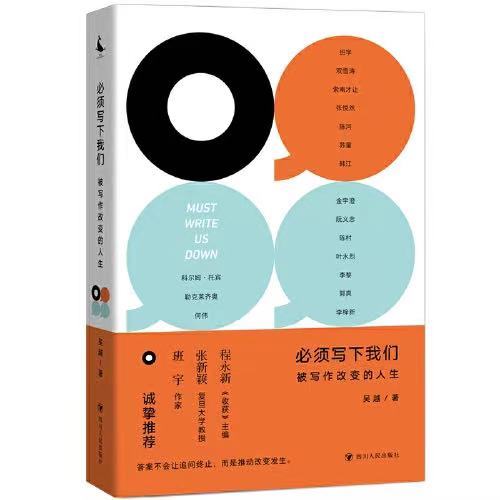

2023年6月,吴越出版了《必须写下我们》,一本由作家访谈录和非虚构叙事构成的作品集。在书中,她与多位作家进行了深入访谈,不仅与他们探讨写作的经验与诀窍,还交流创作过程中的痛苦与喜悦,通过讲述作家们的故事,写出了编辑和作者的相伴相生,以及正在进行的当代文学作品幕后的诸多故事。

从新概念作文大赛一等奖,到《文汇报》首席记者,再到著名的《收获》杂志的编辑,这些经历给了吴越足够的文学底气。以掷地有声的态度,对文学的挚爱,兜兜转转多年,吴越到达文学现场,“必须写下我们”。

吴越想要探讨的不仅是作家,还有这个时代的每一个普通人的个体,在时代的流变当中,我们怎么确立追求自我。

越来越深入地与同时代作家们接触,吴越像手执一盏文学现场探照灯,角角落落的关照,探求,意义于幽微中浮现。她提醒读者大时代下珍贵的r是,回到个人。越是谈大时代潮流,越是要回到个人,每个人最具体的,个人的东西,出生,长大,遇到的人和事,如涓涓细流让你和大海有所隔绝,但又不会远离。每个人有自己的根,成因属性,独特性,跟别人的差异,推翻了“了一切我们和别人一切都一样”的定论。全部的经验都是为自己做的准备,没有成见和规律,每天都要做自己的出走者,叛逆者,保持一个小小的运动,破除好像确定性的东西,不要让浪花盖过你,让你失去了你的属性,因为我们每个人都不平凡。

与吴越作为《收获》文学杂志编辑身份相伴生的,是她闪闪发光的另一个身份,新概念作文大赛一等奖获得者。和同时期获奖者韩寒、郭敬明、张悦然等“一战成名”旋即成为明星作家路径不同的是,吴越“一战转身”,考取复旦大学中文系,去了《文汇报》做了十年文化记者,一个机会转而到《收获》成为一名编辑,与作家们又站在一起。

“我是作为我们那群人的‘下限’,最晚进入文学现场的,由此,假使我拉高了群体的‘下限’也挺好的。”吴越这样调侃自己。

谈及为什么当年没有去走郭敬明、韩寒、张悦然的路线?吴越说自己其实从未远离文学现场,老编辑的一句话“密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞”勉励了她,晚熟也不要紧。

她说自己跟张悦然的相遇,是在校对长篇小说《茧》的契机,同获新概念作文大赛一等奖后十多年才真正认识,通过小说进入到这些人的内心。像种子撒出去,一些就地开花,一些随波逐流,被命运轨迹推出去又回来。

影评人、电影导演苏七七从一个当代文学的观察者角度谈体会,苏七七说,阅读吴越这本访谈集,觉得特别好的地方在于:采访建立起来的氛围,都带有松弛感,可进入作家内心幽深的位置,也向读者呈现出一个普通关系所难以企及的角落。读之,像和一个非常熟悉的朋友聊天,会补充之前看某位作家作品的感受想法,甚至给出强烈的感受,更能理解那位作家好在哪里。比如读了吴越写班宇那篇,使苏七七觉得老班“突然生动起来”,可以更好进入他的小说。

索南才让,凭借中篇小说小说集《荒原上》获得鲁迅文学奖的青年作家,一位少年时期就退学回到牧场放牧的作家,同时又是吴越这本《必须写下我们》中一篇的主人公,编辑和作家之间,有着文字本后怎样的种种故事?

索南才让是吴越笔下的与她同时代的青年作家之一,这一次,他也来到了杭州,助阵“我们”。

他回忆吴越访谈自己,由于当时他正在冬牧场上修补围栏,是在艰苦劳作的间隙接受采访,回答得仓促,他自己不甚满意,非常后悔,吴越“不怀好意”地插嘴说,让受访者后悔的访谈才值得一看。吴越称索南才让是“天生小说家”,他说自己就很委屈,当初为了写小说受的那些苦放在了哪里。索南才让自述自己的文学生涯,一开始就充满偶然性。作为青海草原上的牧民,他的生活世界是草原、羊群、夏秋牧场到冬牧场的迁徙路。真正进入写作之后,苦难才真正到来。起初的投稿之路充满了没有信心的沮丧,甚至愤怒,很多复杂情绪,但文学的火焰在心中是灭不了的,尽管颓废怀疑,仍然抱持坚持的宝贵品质,一路走下来了。在遇到《收获》杂志编辑吴越之前,索南才让一直在重写《荒原上》,投稿到《收获》并不断修改的过程,使得索南才让和吴越之间以彼此的经验完全坦诚的沟通,建立了作者和编辑之间“松弛又严肃”的关系。

那是作家与编辑们互相成就的故事,这些故事里,有一部受人喜爱的作品出炉前的点点滴滴。

就像索南才让所说,他有一个2万字的短篇小说,吴越陆陆续续用语音发的,给他发的修改意见就有8000字。

吴越也在现场爆料,作为认真的编辑,有一次她自省在一个认知的“盲区”向索南提出的修改意见不一定是对的,索南才让现场马上吐槽,当时他听到吴越的“指手画脚”,心里也曾闪过一念:这个上海女人,她懂什么草原上的男人?

在他们的互相“抬杠”中,分享会现场不时爆发出会心的笑声。

索南才让口中的这个“上海女人”,她的工作就是面对从大作家到小作家到无名小卒的稿子,给出她的判断,也给出她的意见。就这样,一年又一年,很多同时代的作家,她一路陪伴他们成长,走向写作的巅峰期。

关于“松弛又严肃的写作”,作家是怎样炼成的?文学作品的产生,文学现场的在场性是怎样的?一场文学对谈,激起了读者的好奇。

这一刻,吴越、索南才让、苏七七,和现场的文学爱好者、读者朋友们,构成了同频共振的,“我们”。

以下是钱报读书会与吴越的对话——

【当年的新概念少女,为何“自甘泯然”】

提问:我还是先问一下,你是哪年得的新概念作文一等奖的,是和郭敬明同一年吗?为什么在出这本书之前的许多年,好像你不喜欢提当年的这个荣耀,我都是看了《必须写下我们》之后知道的?

吴越:咳,这真没想到,古早的新概念居然还有话题性。我获奖是在2001年初,考试的时候天寒地冻。考完觉得肯定没戏,给我爸妈打电话,大哭一场,哪想到后面的事呢?那一年有郭敬明,但他好像参加过不止一届。拍合影的时候就那么机缘巧合地站到了一块,但确实想不起来有没有交流了,当时大家都忙忙乱乱的。我一直有一种“局外人”的自我界定,觉得自己既不“青春”也不“先锋”,在我的生活里有另外一些需要专注去消化面对和解决的复杂,因而赛后完全就自动脱离在野。可以肯定的是,我绝没有“不喜欢”,这个新概念的一等奖深刻改变了迄今为止我的人生路向,它太重要了。只是这都是18岁时候的事了,如果还时时拿出来装贴门面,未免显得我的后22年太不不太努力咯。

提问:还有同样重要的一个问题,得了“新概念”一等奖之后,你为什么不“乘胜追击”,和现在你这本书中写的张悦然等新概念一等奖出身的作家们一起,走从青春写作开始的出书成名路线,你为什么就这么特别呢?当时有没有觉得自己,成了文学的“逃兵”,甚至严重点说“叛徒”,当时有什么困扰吗?

吴越:哪里是“特别”,是“自甘泯然”吧。在我眼里,这些同届作者的作品都充满了张扬的个性、神秘的体验、时尚的节奏,而我在上海一所女子中学里过着清教徒般的寄宿生活(我的参赛初试作品正取材于这段生活),每天的乐趣是去图书馆借书。况且,在当时我也没 “红”,所以就自然地认为自己不适合少年成名之路。顶着这个虚名,考进了复旦中文系,开始了文学史和文学理论的学习,大三时去了媒体实习,开始了作为记者的前史,就更顾不上虚构的创作了(非虚构的创作倒是有一些)。因为当时新概念大奖得主的主流形象被塑造为“偏科、文艺、怪才”等等,我或许是想离这些标签远一些。要说困扰的话,就是年轻时,每当有新认识的朋友惊呼(往往是被旧友着重介绍后),你得过新概念一等奖啊!我就恨不得立刻掏出高考成绩单,大喊:我是考上的!不是特招的!当然,我心里也很清楚:没有齿轮的这一转,我的命运就会天差地别。

提问:你写张悦然的那篇特别打动我,感觉你在写张悦然,也在写自己的这些年的成长和变化,内心风景是显而易见的,情绪是拉满的,最近才知道你和颜歌的互动也很深入,《平乐县志》你也深度推动了她的写作,因为你们都是80后,都是新概念一等奖的青春作家起步的,但这拨人后来走的路都不一样,对此你有何感慨?张悦然读到这篇,有什么反应呢?

吴越:我们彼此之间怀有爱吧。我和她们不一样的是,我参加完比赛之后没有进入到写作、出版之中,因而不是不熟、而是根本不认识。但我也因此一直保留着少时第一次互相看见伙伴时的热忱、善意的基础情感。多年后,因为从事编辑,我们又相遇了。这真的很美好。尤其是,2016年,我是通过给长篇小说《茧》作初校而真正认识悦然的,因为通读而熟悉了它的气息和细节,也因此进入到作者内心世界的千百种景象之中。似乎跳过了许多认识的过程。和悦然的这篇文章《雪花落地》是2016年完成的,到2022年即将收入书中时,又过去了好几年。我把清样发给悦然,问她是否有需要修改的地方。悦然很快回复说,“就保留我们当年的样子吧”。这是我认识的悦然,大气和明亮的。

【谁是“我们”,“我们”是谁】

提问:我注意到书名,《必须写下我们》,我想如果你不是“我们”中人,那么书名应该是《必须写下他们》更准确,显然,你和他们加起来,构成了“我们”,”我们是“局中人”,而不是“局外人”,我这样理解对吗?

吴越:这个“我们”是一个特别大的范畴,也包括了读者,包括了所有第一眼看到这个书名的人。这么说或许更合适:“我们”等同于“此在”。我希望这个书名是一个伸出手来邀请的动作,你递出你的目光,就加入了“我们”。书的封面上还印了一句话,“追问不会让答案终止,而是推动改变发生”,推动改变发生,需要“我们”。

提问:说实话我更喜欢这本书的前半部,因为前半部的渗透感特别强,“我们”感也特别强,每一篇都是人生故事,细说的是跟写作者相关的人生故事,你写的班宇、双雪涛、索南才让、张悦然这几篇真是太好看了,你和他们是同时代人,你写他们时的心态,是否跟写苏童、金宇澄、陈村这些成名已久的老作家时的心态是不一样的,肯定地说,你跟班宇他们之间的互动更为平等,你们是“你中有我,我中有你”,彼此成全的一种共生关系,是这样吗?而且可以看出,你写这本书的激情似乎也更多地投射在这个部分上?

吴越:这本书的成书过程在十年甚至更长,简单来说,当我在做一名记者时,我主要打交道的是“成名已久的老作家”或“中年作家”,我的任务是理解他的成长框架、找到他最为难的地方,把他身周的一片追光打得真实、圆满、不出错——质疑,理解,写下。当我成为一名文学编辑后,我终于有机会——这就是我转行的根本动力——与同代写作者同气连枝、同呼吸共命运,进入到“史前史”的写作现场,推动历史的发生。我想不出来,如果不是为了与同代写作者在一切未发生时相识,那有什么更好的理由能让我离开舒适区。

提问:张新颖在序中说到你的敏锐,可以说因为小说跟你打过交道的作家,很多人是差不多的感觉,好像你在敏锐度上是超越了你的年龄的,有一种不可思议的成熟,我们知道你在当了十年文化记者后,当了文学编辑,相比金宇澄老师等这样资深的文学编辑,你的文学编辑生涯其实不算很长,不过我时常听到“吴越这个编辑很厉害“的传闻,这个厉害是指眼光厉害,不是编辑整作者的厉害,这种“厉害编辑”的特质你觉得最得益于什么训练?跟你曾经写作有关系吗?还是跟当过十年文化记者有关系呢?

吴越:“厉害”是绝对的过誉。我们编辑部人虽不多,个个真的“厉害”。我从2015年进入《收获》,从零开始,迄今八年,还是“学徒”心态。在一开始进入编辑角色的时候,曾经写作和当过十年文化记者的经验是我首先要去忘记的。我们的编辑部是一个秘密受训所,是一个不在江湖的武林大会,甘心在其中被虐千百遍。从业至今,最受益的是《收获》内在的平等、独立的精神气质。主编带领我们去追求文学品质与现代性之间的独特路径。编辑部里自由讨论、人人可以发表意见的氛围,带着你从原有的躯壳中再分化出一个编辑人格来。到了这个时候,曾经的写作人格与当过十年文化记者的媒体人格经验,才开始对我新的人格生呈现出特别有帮助的一面,变成了“必有我师”的三人格一体。

提问:作为一名文学编辑,你的“敏锐”是否总有用武之地,如果在长辈作家,还有大咖作家面前,如果你看到了他们中遇到了问题,敢不敢敏锐地指出来呢,会不会有心理负担而不敢对他们“指指点点”?青年编辑面对苏童这样的大咖作家,有松弛感的平等对话可能吗?

吴越:如果看到了“问题”,感到了“疑惑”,首先会复盘和验证,寻找是否在通读中有遗漏和理解不到位的地方。然后和也读过作品的同事讨论,看是否取得一致。在经过这样的准备后,诚实地、翔实地向作者提出(长辈作家,大咖作家,无名作家,新人都一样,都是“作者”)。因为亲眼所见我的编辑前辈们向作者提出问题而得到慎重的对待,所以心理负担是没有的,只需要有对自己所指出的问题是否是个问题的忐忑。编辑与作者是协同一致共同呈现好作品的关系,不是对立面也不是相互的克星。只要有益于呈现好作品,那么所有的动作都是必须的。

提问:再说说索南才让吧,他和你的关系,和张悦然、周嘉宁、颜歌这一拨“新概念女作家”不一样,你和他完全是因为投稿而结识,你发现了这个“天生的小说家”,索南才让这样的作家,一定会被你发现,还是也有可能错过,如果没有伯乐,索南才让们的出路又在哪里?在你看来,索南才让是否是一个写小说的“阿勒泰的李娟”,具有迅速成名,成为文学明星的潜质?

吴越:在回答这个问题时,恰好与索南同车,他拿着一支感应笔,在电子书屏幕上奋笔疾书。他似乎就是随时随地都可以开始写,是不是上帝和他的手之间建立了一个特殊的快速通道,我不得而知,但羡慕不已。索南才让是一定会写出来的,事实上,在《收获》发表《荒原上》之前,他已经开始崭露头角,已经在一些期刊上发表了作品小辑,我们所做的工作,是更确实地肯定和鼓励他的写作。也许在旁人看来,索南的成名很快、很顺利,但又有多少人能承受一篇小说从投稿到修改,从定稿到发表,历时两个年头的折磨?

提问:读了这本书,才知道一个文学编辑的工作其实也蛮琐碎的,看你写陈河那篇,其实编辑还有很多文学看稿之外的工作,有时像一个贴心的服务者,这个方面的付出(好像出版社的编辑们琐事更多)符合你的个性吗?这么说起来,在当文学编辑和当作家之间,哪个给你的满足感更强?你有没有一边当文学编辑,一边写作的打算?

吴越:其实大部分时候,我们的作者都特别贴心,很少提要求。这也许就是期刊出版与图书出版的不同。所有的“琐”都体现在编辑过程中。因为我们的清样往往被出版社拿去直接出版,所以这个“第一次”与读者见面的版本就特别重要,就像房子的第一次装修,奠定了往后的基础。我一旦进入角色,会细心、沉稳起来,但和前辈比还差得太远太远了。当你改过三道的稿子,到了谢锦、钟红明两位副主编那儿,还有红圈圈和问号,那真值得绝食向壁一天。当文学编辑,我非常满足,先干好这个,再考虑其他。写作的冲动必须得是快“溢出”了再去满足一下。

【严肃的和松弛的】

提问:“严肃而松弛感的写作”,在你看来是怎样的一种境界呢?要松弛是否有必须的条件?是否一个90后作家比一个50后作家更容易“松弛“一些?

吴越:松弛感好像是取决于个人,与代际关系不是很明显。严肃而松弛的写作我认为是有目标而不那么立flag,有原则但也会调整行进方式,不狭隘。在人群不远的地方为整个人群说点小声的话。

提问:再一个方面,什么又是相对严肃的写作呢?

吴越:相对严肃的写作,绝对不是难读的写作,而是追求难度的写作。这个“难度”体现在各种方面,取材的难度,表现的难度,深入的难度,写出新意的难度,选取合适的语言风格的难度,结构的难度……最重要的是,趣味的难度——艺术的难度。

提问:读完此书,我发现你会好几套话语体系,最松弛的老班老吴的话语体系,还有记者式的客观冷静的话语体系,还有一种好像是自觉在写作非虚构的话语体系,你是可以随意横跳的,这样的切换自如,是否跟你从新概念作文一等奖得主到媒体人到文学人的转型相关?

吴越:这本书里收的文章历时十几年,跨越了我的几个阶段。早期服务于媒体的、开始自觉探索非虚构的、和好朋友慢慢深入聊到核心问题的……杂烩在这里。几套话语体系是面向不同发表平台的我。无论用什么声音来讲述,我始终关心人的处境、人在流变中的自我确立、身份的焦虑和为难,这些基本问题是没有变的。

提问:你上班的《收获》编辑部在上海巨鹿路一幢很老派的大楼里,整个编辑部氛围是很前现代的(不知道算得上松弛否),你又是一个80后,这个人文环境无形中会影响到你的思维方式和行为方式吗?

吴越:你来过,你知道,我的办公桌旁边是一扇1930年代的钢窗,窗外一年四季有三季都被爬山虎的藤叶覆盖,我在这里看画眉鸟跳来跳去,在绿看叶间拍摄新一期杂志封面照,也看远处的洋楼屋顶和不远处的淮海路写字高楼。这样的照片一发到朋友圈总是引起惊呼,惊呼的不是老楼之老,而是时光之慢。在这里,人是全足的。事情可以用一种看上去不快、但效率也不算低的方式来完成。

提问:这本书写了一些人和事,我感觉还有很多故事你没有写,或像颜歌这样的精彩的故事,还没来得及写,有些可能不方便写,所以“必须写下的我们”,还有很多没被我们看见?这本书出版之后,已经有很不错的反响了,你会接着观察他们,写下他们,写下你们之间的故事吗?

吴越:我一直比较小心的是,我和作者之间的对话,如何才能寻找到一个稳定又贴切的位置关系。相互之间的信任和坦诚是第一步,其次是彼此有交谈的愿望和内容,最后但并非最不重要的是:相互之间不存在蹭用不便和损伤。我希望这种非任务驱动的访谈、观察,随手记下的涂鸦式的评论札记,是一种从书写到呈现都很自然的产物,但过多少年回头看又是有光的一笔。水到渠成的、严肃而松弛的。

【文学圈是个名利场吗】

提问:作家虽然不比娱乐明星那么被大众熟知,但也会有名人的光环,当你面对、接触在不同状态中的作家们,比如有的正在成名,像索南这样冉冉升起的,有的很早成名甚至某些时候有些倦怠的,有的年龄不大成名很早却也有过困扰的,有的真的因为自己的局限性过气了的,各种阶段中的作家,你面对不同的他们时,会有什么样的反应,你怎么对待他们呢?

吴越:在一篇回忆万玛才旦的小文中,我曾这样说,编辑和作者之间就好像有一根炮火隆隆中的通讯电话线,只有谈稿子时才是清楚的,稿子之外的事,没必要说,也说不好。无论是大作家,还是跨界的大明星(颇有不少给我们投稿的文艺界人士),来找我们是因为我们是处理文本的人,那我们也就依着文本说话,只说文本之内的话。就像下棋的有棋友,一起垂钓的有钓友,一起爬山的有驴友。我们类似于“笔友”,光谈稿子就有很多可谈的了。

提问:你的书中写到的几位都是跟影视有缘的作家,班宇双雪涛张悦然等等,你在看作家的作品时,会考量一下这个作品有没有可能改编成影视吗,会不会从影视化的可能性来判断一个作品的好坏?影视化对写作者来说,在流量时代更多是意味着一种被看见的机会,那么文学编辑会更看重影视化可能性更大的作家吗?

吴越:会很自然地考量,也会推荐给对改编有兴趣的机构。但不会“更看重”。各美其美吧。有的作品自带镜头节奏和画面感,特别的氛围和气息。好的小说会有这种高级的电影感。比如艾玛的《白耳夜鹭》,比如双雪涛的《刺客爱人》,比如班宇《漫长的季节》(不是用了这个名字的电视剧,而是完全不同的另外一个故事的小说,我超爱),比如姬中宪《天狼星之夜》,比如艾伟的《最后一天和另外的某一天》……但也正如我在评论双雪涛小说时说的一个想法:有“电影感”的小说未必就如我们所想的那么好拍。王家卫拍《繁花》就跳出了金老师的小说《繁花》。电影和小说都是创作,影视化肯定不会是翻拍小说家在纸上已经建立起的立体故事的过程。也正因此,小说如果过度和明显的影视化,丧失小说独立的叙述性,那也不是上上之作。因此,影视和文学,有那么种,“顶峰相见”的感觉。

提问:最近《繁花》热播,你书中也有金宇澄老师的一章,你有没有听过金老师讲故事?他这种讲故事放到《繁花》里,就出现了“故事赶着故事”的盛况,作为编辑,你认为最好的小说是否一定需要最好的故事才成立?故事在好小说的元素中排第几?

吴越:听过金老师讲故事,以至于我耳边已经存有金老师特有的音调和音量“频率”。很怀念上班下班能碰到金老师慢悠悠身影的日子。好故事不一定能成为好小说,但我觉得最好的小说一定是一个最好的故事,因为。小说不是故事本身,而是讲述故事的方式。“讲述”这个词,换成“加持”也可以。。

提问:讲真,文学圈是个名利场吗?你曾问索南才让是否成名后会当官,也问过班宇成名后的一些问题,你有没有见到过此中的迷失者?你有没有在国内见过类似菲兹杰拉德或迪伦-托马斯这样又天才又丧的家伙,会不会想到要去拯救他们?

吴越:迷失了就不会再来找我们了,把写作已经抛在脑后的、写坏了手了也不会再来找我们了。我们每天面对的都是火热的、蓬勃的、天才而不丧的家伙们!

提问:郭爽说“吴越身上代表着这个时代阅读和写作的一些个人选择和趋势,就是大潮流是什么,个人要做的事情是什么”,你对此有什么回应呢?

吴越:我最近和郭爽又聊了一次天。我想,我和她都再次达成了一些共识。对于我来说,个人要做的事情是再次回到个人。检视自己,从所有人当中择出别的,留下自己。爱自己。接受所有的经历,也接受未能解开之结。以个人联结他人。去倾听,而不是急于下判断;去拥抱,去行走,去完成命定的诸事。在更大的世界里,留下自己别针般大小的痕迹——哪怕无人知晓,但世界知道,“大”中有你。

人物简介

吴越,1983年生,复旦大学中文系学士、新闻系硕士,毕业后进入《文汇报》工作十年,曾任首席记者。2015年进入《收获》文学杂志任编辑至今。编余从事文学评论与非虚构写作,中国作协会员。著有《上海早晨:记中共创办的第一所大学(1922-1927)》和《必须写下我们:被写作改变的人生》。曾获中国新闻奖、上海新闻奖、第十八届百花文学奖编辑奖、第十二届全国少数民族创作骏马奖责编奖、第八届鲁迅文学奖责编奖等。

声明:

本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

- 上万人“抢课” 浙江省文化馆秋季班,哪些项09-17

- 月饼新标迎来首个中秋09-17

- 中秋佳节,感受方寸之间的艺术之美09-17

- “通人之学”的现代传承 纪念陆维钊先生诞辰09-17

- “瓯风行云” 温州18家中青年草书邀请展开展09-17

- “金石墨韵”艺术家林如书法个展09-17

- 夏末花开 瓷韵东方 陆玥陶瓷艺术展黄龙饭店09-17

- 让文物“活”起来 “西泠篆旅——我是文物体09-17

- 杭州“天才翻译家”金晓宇最新译作《本雅明09-16

阅读推荐

新闻爆料